心と体を育んでくれた給食に感謝

令和7年3月17日(月)

6年生にとっては、今日が小学校最後の給食になりました。

6年間で約1200回、給食を食べたことになります。

栄養のバランスの取れた、

温かい給食を作ってくださった調理師さんに

感謝の気持ちを伝えました。

最後の給食は卒業お祝い献立でした。

卒業パーティーの続きで、

NGワードゲームをしながら楽しく食べていました。

楽しく、しっとりと学級を閉じました。

令和7年3月17日(月)

先週の職員打合せで、「学級開き」と同じように「学級閉じ」も大切ですと話しました。

年度初めの3日間は「黄金の3日間」と呼ばれることがありますが、

年度終わりの3日間も「黄金」です。

1年間の頑張りを賞賛し、励まし、4月からの新しい学年に希望をつないでほしいのです。

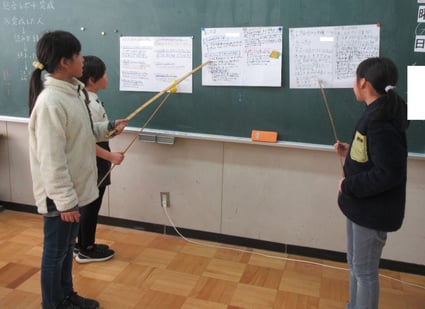

先週中にお楽しみ会を終えた学級は、プリントの整理、教室の片付けや下足箱掃除等をしていました。

今日がお楽しみ会の学級は、楽しく盛り上がっていました。

本日配付しました「保健だより」に、1年間の保健室の利用状況が載っていました。

1日平均の来室数が1学期4.0人、2学期2.1人、3学期1.5人と、だんだん減少しました。

元気に過ごせる日が多くなってきたこと、とてもうれしく思います。

安定した学校生活を送ることができたのも、ご家庭での規則正しい生活リズムのおかげです。

元気の源をつくっていただいたお家の皆様に心より感謝申し上げます。

卒業生の歌に聴き入りました。

令和7年3月14日(金)

全校生による卒業式練習の2回目でした。

卒業生の歌を初めて聴きました。

在校生は全員顔を上げ、美しい合唱に聴き入っていました。

私はその姿に感動しました。

子どもは、聴きたいと思ったらちゃんと聴くものなのです。

子どもの心を動かすことが大事なのです。

程よい緊張感の中、子どもたちは頑張っています。

3年生がお楽しみ会をしていました。

子どもたちは、鬼ごっこが大好きです。

卒業式の準備、着々と

令和7年3月13日(木)

2年生が下足箱掃除をしていました。

1年間、お世話になった下足箱をきれいにし、

来年の2年生に引き継ぎます。

しっとりと学年を締めくくります。

校舎を回ると、卒業式の装飾が完成していました。

体育館では、用務員の角田さんが

紅白幕を準備してくださっていました。

卒業生の皆さん、晴れの舞台は整いましたよ。

小学校生活で最高に輝く姿を見せてください。

すてきな卒業式に

令和7年3月12日(水)

全校生による卒業式練習をしました。

始めに、式の流れの確認をしました。

次に、椅子にすわっているときの姿勢や

礼の仕方などを指導しました。

最後に国歌や校歌、呼びかけの練習をしました。

みんなとても立派でした。

すてきな卒業式にして、

卒業生を気持ちよく送り出そうという気持ちにあふれていました。

いろんな楽器の音が合わさって

令和7年3月11日(火)

1年生から「合奏を聴きに来てください」と

お誘いを受けました。

わくわくして1年教室に向かいました。

「子犬のマーチ」を演奏してくれました。

自分が担当する楽器を精一杯演奏している姿に

1年間の成長を感じました。

4月から立派なお姉さんとお兄さんです。

春を告げる味、タラの芽

令和7年3月11日(火)

今日の給食に、タラの芽の天ぷらが出ました。

タラの芽は、川西町園芸振興協議会 様より無償提供いただいたものです。

川西町で育てられたものです。

「おいしい!」、「ちょっと苦い!」、「うちの畑にもある!」など

子どもたちの反応は様々でしたが、

春を告げる味として、みんなでおいしくいただきました。

ご提供いただきありがとうございました。

学校へ ありがとう ~6年生 卒業プロジェクト~

令和7年3月7日(金)

卒業を前に、6年生がボランティア活動を行いました。

図書室の本の整理と校舎の清掃です。

今日も含めて、卒業式まであと7日。

みんなに惜しまれつつ卒業します。

来年度のチーム活動もがんばるぞ!

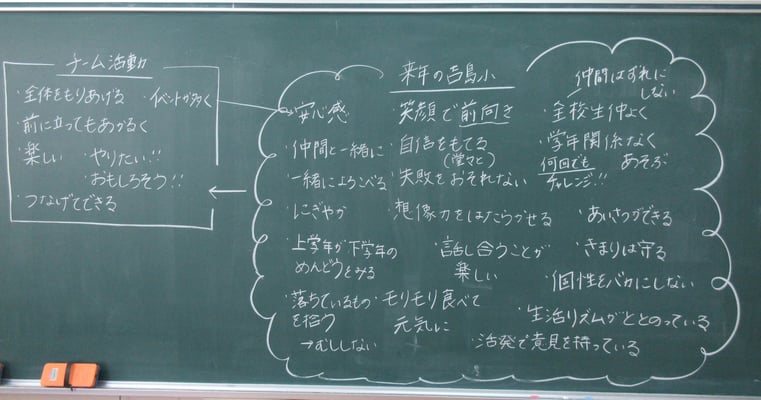

令和7年3月6日(木)

吉島小学校では、

児童会の委員会活動をチーム活動と呼んでいます。

来年度のチーム活動のメンバーが決まりました。

5年生からチーム長と副チーム長も選出されました。

今日のロング昼休みに、

来年度に向けた話し合いが行われました。

スローガンや活動内容です。

みんなの合言葉「わくわくする学校」を目指して、

それぞれのチームがどんなことができるのかしっかり考えていました。

すてきな卒業式に

令和7年3月5日(水)

お昼の時間、体育館から大きな声が校長室まで響いてきました。

その声に誘われて体育館へ行ってみると、卒業式の呼びかけの練習をしていました。

全身を使って大きな声を出している姿を目にし、「子どもってすごいなあ」と改めて感心しました。

6年生に思い出をインタビュー

令和7年3月4日(火)

カルチャーチームとフレンズチームが、

給食の時間に、6年生インタビューをしています。

6年間の一番の思い出やお世話になった人、

後輩へのメッセージなどを話しています。

卒業式まで、今日含め、あと10日です。

4月からはお姉さん、お兄さんです。

令和7年3月4日(火)

1年生が、元気いっぱい、ボール蹴り遊びをしていました。

段ボールを的にボールを蹴り、

相手の陣地に段ボールを動かしてやる遊びです。

チームごと円くなって作戦会議をしていました。

その話し合いが的確で、1年間の成長を感じました。

音楽の授業では、「子犬のマーチ」を

鍵盤ハーモニカで演奏していました。

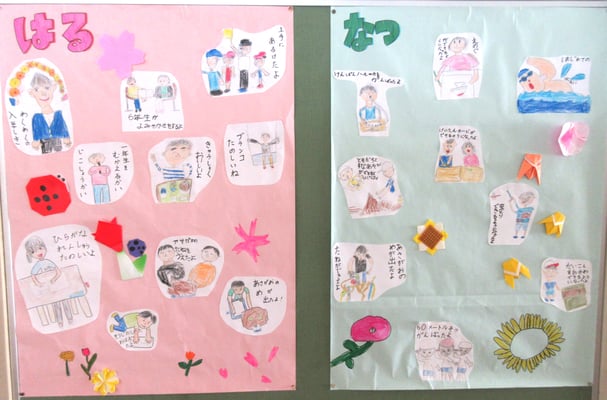

廊下には、1年間を振り返って、

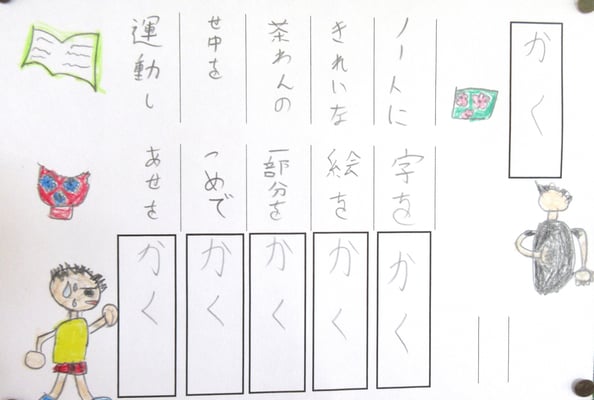

これまでやってきたことをまとめていました。

4月からは新入生が入学し、

お姉さん、お兄さんになります。

頼もしいです。

卒業証書授与の礼法指導が始まりました。

令和7年3月4日(火)

朝の体育館。

6年生が卒業式の練習をしていました。

これまで5年間、卒業式を見てきたとはいえ、

ついに当事者になりました。

自分事になれば緊張もします。

6年間で最高に輝く姿を、みんなに見せてください。

去る、3月

令和7年3月3日(月)

3月に入りました。

学年のまとめも大詰めです。

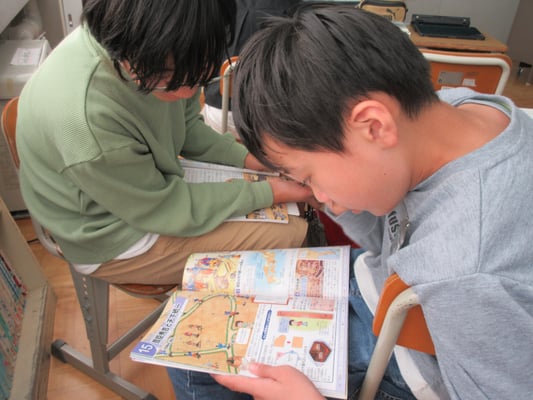

5年生は、ふりこの実験をしていました。

実験装置から自分たちで作ります。

ふりこの糸の長さを変えると、

振り子が往復する時間に変わりがあるのかを明らかにします。

3年生は、プレルボールをやっていました。

ネット型ゲームで、

高学年のソフトバレーボールにつながります。

みんなでルールを理解するのに時間がかかりました。

私は初めて見ましたが、楽しそうでした。

今日から大掃除が始まりました。

年度末に向けて、普段手が回らないところもきれいにします。

吉島っ子たちは、本当によく働きます。感心します。

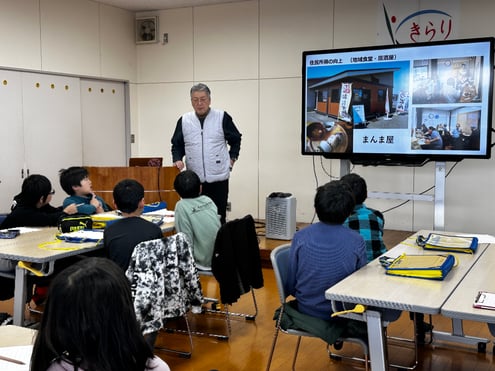

ボランティアの皆さん、ありがとうございました。

令和7年2月28日(金)

6年生が、総合的な学習でお世話になった地域の先生や

よしじまっこ見守り隊の皆さん、環境整備ボランティアの皆さんをお招きし、

感謝の会を開いてくれました。

楽しく語らったり、カルタ取りで盛り上がったり、

総合的な学習のプレゼンをしたり、大変有意義な時間になりました。

「未来につなぐ、吉島の人・もの・文化」のテーマで学習し、

たくさんの地域の人とかかわることができました。

担任の渋谷教諭からは、子どもたちへのメッセージとして、

未来に残したいのは「吉島の人たちとのかかわり」ですとありました。

吉島に残る子もいるでしょう。吉島を離れる子もいるでしょう。

どこに住んでいても、吉島が心のふるさとであってほしいと願います。

6年生へのありがとうの空気に包まれました。

令和7年2月27日(木)

感動の余韻に浸っています。

体育館が「ありがとう」の空気に包まれた、

とてもあったかい「6年生を送る会」になりました。

かっこいい、美しい6年生の姿は、

みんなのあこがれであり、目標でした。

中心になって計画・運営をしてくれたフレンズチームのみなさん、

とても頼もしいです。

飾りつけ、招待状作り、メダル作り、アーチ作り、メッセージ作りを

してくれた1年生から5年生のみなさん、お疲れさまでした。

最後に深々とおじぎをして体育館から出ていく6年生の姿を見て、

6年間の集大成だなあとしみじみ感じました。

全校生の1年間の成長を感じることができました。

吉島っ子は、本当に素敵な子どもたちです。感動!

おじいちゃん、おばあちゃんと昔遊び

令和7年2月26日(水)

1年生が生活科の学習で昔遊びを楽しみました。

めんこ、あやとり、おはじき、ビー玉、こま回しなどです。

おじいちゃんとおばあちゃんが遊び方を教えてくださいました。

めんこの絵柄が「昭和」で、わたしは懐かしさを感じました。

学校教育では、家庭・地域と連携・協働して、

いろんなリアルな体験を仕組んでいきます。

登下校、地域での暮らしはどうだったかな?

令和7年2月25日(火)

校外児童会を開きました。

地区ごとに集まり、

登下校の様子、地域での遊びの様子を振り返りました。

新年度に向けて、新しい登校班での並び方を決めました。

通学路や集合場所が変わる班は、

Googleマップを活用して、新しい通学路などを確認しました。

6年生は、新年度のことでも、責任をもって考えてくれました。

1年生は、自分たちがやってもらってうれしかったことを、

新入生にもやってあげようという気持ちになっていました。

学年のまとめをがんばっています。

令和7年2月21日(金)

3年生の外国語活動が楽しく盛り上がっていました。

黒板の前に立ってる子の背中には、

絵カードがはってあります。

他の子どもたちからのヒントを手がかりに当てる活動です。

そのやり取りを英語でやっていました。

わかば学級では、

「を、は、へ、の、に」の正しい使い方の学習をしていました。

文章を書く上で、とても大切な内容です。

5年生は「冬景色」を歌っていました。

今の季節にぴったりの曲です。

2年生は、今年1年を振り返って、

思い出を話していました。

学校が「ありがとう」の気持ちに包まれています。

令和7年2月21日(金)

6年生を送る会や卒業式に向けた準備をしていました。

4年生は、体育館のステージ装飾をしていました。

子どもたちの手作りの飾りに、あたたかさを感じました。

3年生は、アーチに使う花を作っていました。

分業により、とてもスムーズでした。

1年生は、色画用紙に印刷した桜の花を切り抜いていました。

今、学校が、

6年生ヘの「ありがとう」の気持ちに包まれています。

6年生、ありがとう ~寄せ書き作り~

令和7年2月20日(木)

ロング昼休みを活用して、

6年生を送る会でプレゼントする寄せ書き作りをしました。

縦割り班ごとに集まり、

一年間お世話になった班長に

ありがとうの気持ちをこめてメッセージを書きました。

リーダーの5年生の事前準備がしっかりしていたので、

作業がスムーズに進みました。

とってもあたたかい寄せ書きが完成しました。

6年生を送る会が楽しみです。

わくわくします。

あったかメニューコンテスト

令和7年2月19日(水)

12月に子どもたちが考えた

あったかメニューコンテストを行い、

子どもたちの投票で最優秀賞に選ばれた献立の給食でした。

カレーうどんです。

献立を考えてくれた4年の鈴木 遥馬 くんが、

校内放送を使って、献立に込めた思いを発表してくれました。

教室を回ってみると、

どのクラスも笑顔いっぱいでした。

今日もとてもおいしい給食でした。

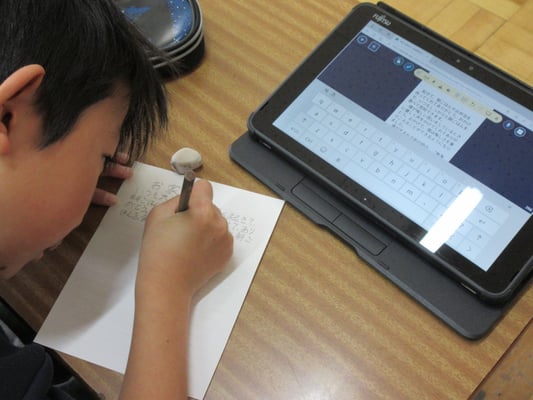

タイピングの技能をきたえる。

令和7年2月19日(水)

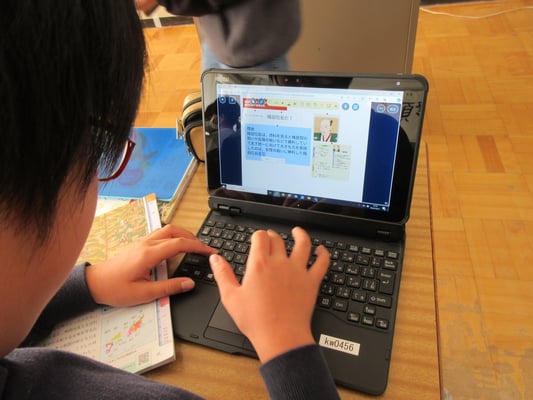

1年生が自分のタブレットを使って、

ゲーム感覚でタイピングの練習をしていました。

ローマ字は3年生で学習するのですが、

両手を使ってローマ字入力に挑戦していました。

2年生は国語の授業で、

「スーホの白い馬」を初めて読んだ感想を交流していました。

電子黒板上には、

各自、タブレットを使って打ち込んだ感想が集約され、

みんなで、読みの課題を考えていました。

低学年の段階からタイピングの技能をきたえていきます。

わくわくする学校をめざして

令和7年2月14日(金)

今年度のチーム活動の報告会がありました。

子どもたちは、zoomを活用して、各教室で聞きました。

どのチームも、みんなの合言葉である

「わくわくする学校」をめざしてがんばりました。

わくわくする学校は、先生たちからつくってもらうのではなく、

自分たちで力と心を合わせてつくるという、

「主体性」と「参画意識」が育ってきていると実感しています。

各学年から出された要望についても、

チーム長が適切に回答していました。

最後に、私から、感謝と労いの言葉をかけました。

1年間、本当によく頑張りました。拍手!

6年生に感謝の気持ちを伝えよう。

令和7年2月13日(木)

中間休みに、代表委員会が開かれました。

6年生を送る会について話し合いました。

今回は6年生の代表委員も交えて、

5年生から具体的な提案がありました。

学年の代表委員からは、

「6年生に感謝の気持ちを伝えるために準備を頑張ります。」等

前向きな意見が出されました。

6年生からも、

いろいろな準備に対する感謝の言葉がありました。

ありがとうの気持ちがいっぱいの

あたたかい会になることを願います。

曲にのせて、言葉を伝える

令和7年2月12日(水)

今 美佳 先生から、2回目の合唱指導をしていただきました。

言葉を大切にして歌うことを教わりました。

卒業生は感極まって泣いてしまうことがありますが、

頑張って練習した合唱を、保護者の皆様、在校生のみなさんに

美しく届けてくれることを願っています。

全校合唱の仕上がりもよく、

卒業式まで残り1か月、さらに歌い込んでいきます。

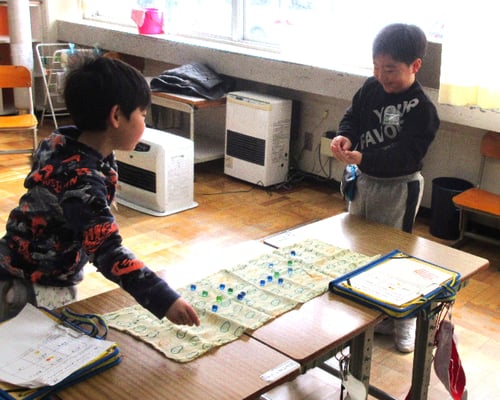

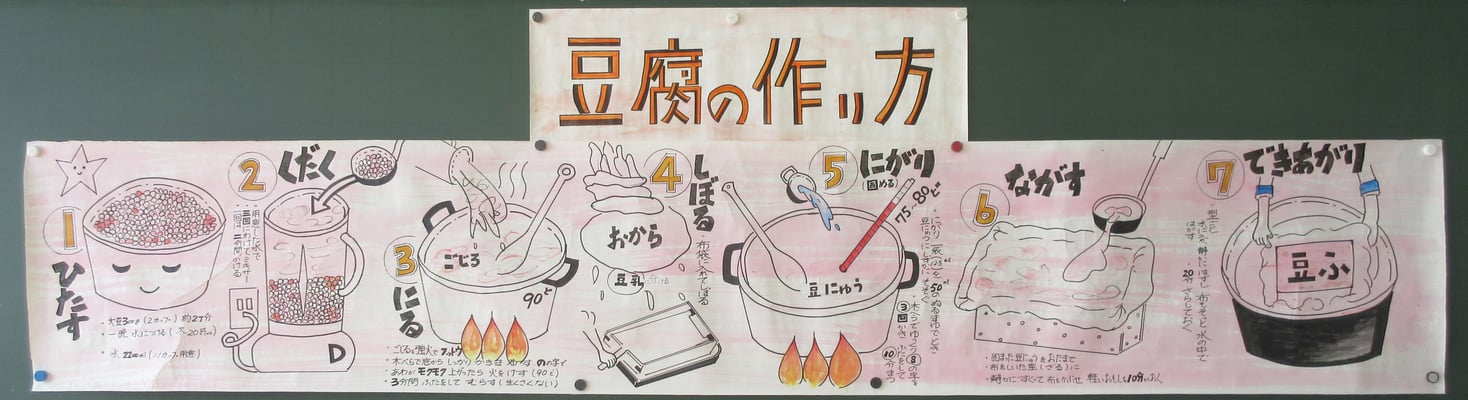

紅大豆を使った豆腐作りに挑戦!

令和7年2月12日(水)

3年生が、総合的な学習の時間に、

川西町の特産品「紅大豆」を使った豆腐作りに挑戦しました。

紅大豆は、春に種をまき、子どもたちが栽培、収穫したものです。

講師は、地域の先生、横山 芳子 様、船山 京子 様です。

水を含んだ大豆をミキサーにかけ、

豆乳とおからに分けました。

どちらも、ほんのりピンク色をしていました。

「校長先生、おから食べて。」と差し出され、

私も試食してみました。おからの味でした。

その後、温度を測りながら豆乳を煮詰め、

にがりを入れて固めました。

豆腐作りの型に流し込み、水を入れたコップを重石にしました。

水気を十分取り出して、豆腐が完成しました。

おいしい豆腐に、子どもたちは笑顔でした。

お二人の先生、ご指導ありがとうございました。

大雪にも負けずに、スキー教室

令和7年2月6日(木)

2回目のスキー教室を米沢スキー場にて行いました。

大寒波が襲来し、今朝はどっさり雪が積もっていました。

スキー場は大丈夫かな…、学校待機だった私は心配していました。

そんな中、教頭先生より「スキー場は穏やかな天気です」の電話連絡があり、ほっとしたところです。

午後からは吹雪いたようでしたが、おかげさまで予定どおり実施できました。

今回の指導は、すべてインストラクターにお願いしました。

お家の皆様からは、おいしいお弁当を作っていただきました。ありがとうございました。

授業参観お待ちしております。

令和7年2月5日(水)

来週の10日、今年度最後の授業参観が行われます。

教室を回ってみますと、授業参観に向けた準備が進んでいました。

3年生は、総合的な学習の時間に「紅大豆」について調べたことを

まとめて、発表する準備をしていました。

4年生は、感謝の会で家族に渡す手紙を書いていました。

タブレットを使って下書きし、先生のタブレットに提出します。

その後、指導があり、下書きを完成させます。

最後に、紙に手書きをして完成です。

本来、子どもは作文が好きだそうです。

しかし、何回も書き直しさせられ、

挙句の果てには、原稿用紙が破けてしまったりします。

この作業が作文を嫌いにさせると聞いたことがあります。

デジタルであれば、誤字脱字の訂正も、改行も簡単ですし、

コピーして貼り付ければ、全て消して書き直す必要もありません。作文指導こそデジタルだと私は考えています。

わくわく、雪かき合戦

令和7年2月4日(火)

フィジカルチームがわくわくする企画をしてくれました。

グラウンドの雪の中にお宝を隠し、

縦割り班ごとにお宝を探すゲームです。

子どもたちはスキーウェアーに着替え、準備万端です。

子どもたちは歓声を上げながら、一気に探します。

隠したお宝は、ほぼ見つけることができました。

今年度はチーム活動の充実を指導の重点に掲げ、

「私たちが楽しい生活をつくる」

という気持ちを育てることに努めてきました。

主体性と参画意識が少しずつ育っていると捉えています。

フィジカルチームの皆さん、お疲れさまでした。

吉島のひと・もの・ことを学ぶ

令和7年2月4日(水)

6年生は、総合的な学習の時間に、

「未来につなぐ、吉島の人・もの・文化」というテーマで学習しています。

今日は、吉島の未来に残したい人として、

「よしじまっこ見守り隊」の皆様をお招きし、

いろいろなことをインタビューしました。

まず、私から、見守り隊の皆様の日頃からの功労が讃えられ、

米沢警察署から感謝状の表彰を受けたことを話しました。

続いて、インタビューが始まりました。

「どんな思いで見守っていただいていますか?」

「どんなことがうれしいですか?」など。

感心したことは、手元には国語の教科書があり、

国語で学んだ「インタビューするときのポイント」をもう一度振り返りながら学んでいたことです。

教科の学習と総合的な学習を行ったり来たりしながら学ぶことが大切だと考えています。

見守り隊の皆様、ありがとうございました。

寒くても、元気に学んでいます。

令和7年2月3日(月)

今日は立春。暦の上では春ですが、まだまだ寒いです。

給食に福豆がつきました。給食は季節感があっていいです。

6年生は理科の実験です。

水溶液に金属を入れたら、溶けて透明になりました。

それを蒸発させたら、粉が残りました。これは何?

5年生は、新入生オリエンテーションの学校説明で使うポスター作りをしていました。

気持ちは最高学年に向かっています。頼もしいです。

体育館前の廊下に、4年生の総合的な学習の作品が掲示してありました。

先日紹介した男子児童はパワーポイントを使ってまとめていました。

こちらは紙にまとめていました。デジタルか?、アナログか?

決めるのは子どもたちです。

3年生は段ボール箱を等間隔に並べ、リズムよく跳び超えて走っていました。ハードル走につながる運動です。

逃げる2月

令和7年2月3日(月)

あっという間に「行く1月」が終わってしまいました。

「逃げる2月」「去る3月」と続きます。

中間休みに、代表委員会が開かれました。

5年生が「6年生を送る会」の原案を示し、

他の学年から意見をいただきました。

当日まで学年ごとに準備していただくものもあります。

不明な点を5年生にどんどん質問しました。

子どもたちの手作りの送る会。

今から楽しみです。

チューブすべり楽しかったよ。

令和7年1月30日(木)

1年生が生活科の学習で、

飯豊少年自然の家に行ってきました。

チューブすべりを体験するためです。

到着して、まずはおいしい給食をいただきました。

その後、屋内でチューブの乗り方の説明がありました。

雪降る中、ゲレンデに歩いて移動。

今日の利用団体は吉島小しかいなかったので、

何回も何回もすべることができました。

帰りのバスの中は、みんなぐっすりでした。

雪国ならではの体験でした。

歌うって楽しいなあ、この曲好きだなあ

令和7年1月29日(水)

卒業式の全校合唱の練習をしました。

指導を今 美佳 先生にお願いしました。

今先生は川西町でコーラス団体を主宰され、

本校の子どもたちも数名参加しています。

準備運動から始まり、

心を開くためのアイスブレイキングの後、早速練習です。

「歌うって楽しいなあ」「この曲好きだなあ」

この気持ちを大切にすることをお話されました。

ポイントを押されたご指導で、

子どもたちの歌声がどんどん変わっていくことを感じました。

引き続き、卒業生の合唱曲もご指導いただきました。

ありがとうございました。

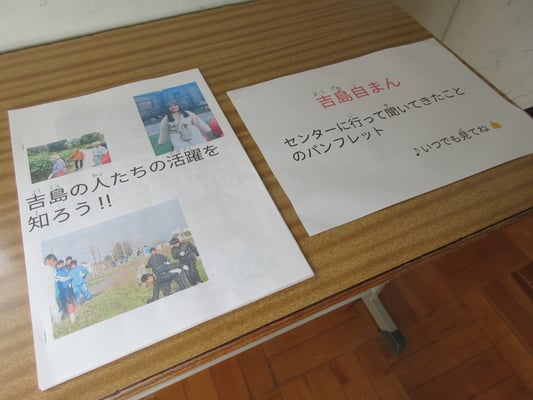

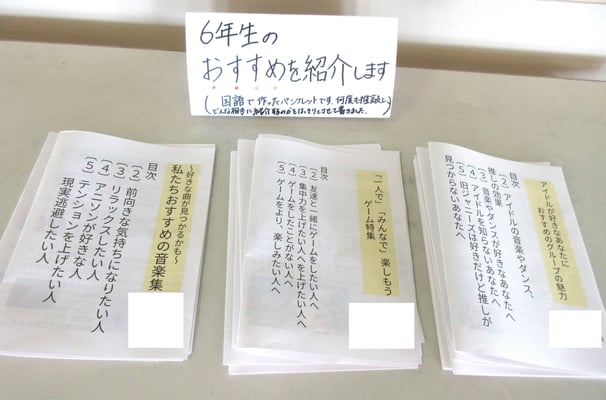

吉島自慢をしよう

令和7年1月28日(火)

4年生が、総合的な学習の時間に、

「吉島自慢をしよう」というテーマで、

吉島のよさや魅力について調べました。

吉島地区の景観や花いっぱい運動について調べ、

パワーポイントを使ってまとめた児童が、

全校生にそれを紹介したいと動きました。

今週、給食の時間を活用して、

全クラスを回っています。

今日は2年教室におじゃましました。

教師に指示されて動くのではなく、自分から進んで動く。

すばらしいと思います。

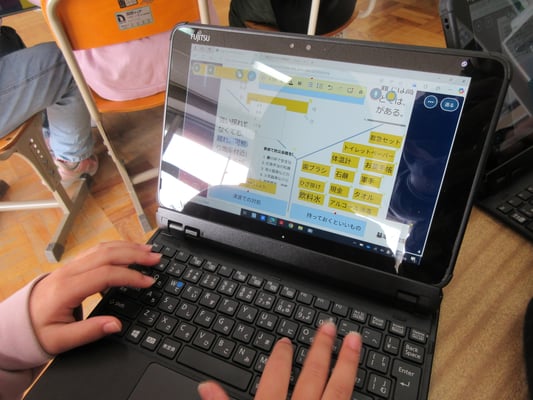

学校研究の日常化

令和7年1月28日(火)

4年生は、社会科の授業で、防災について学習していました。

机の上には、なぜか国語の教科書がのっています。

国語の学習で、

事例を挙げて自分の考えを伝える文章の書き方を学びました。

それを社会科の学習にも生かしていました。

三浦教諭は教科横断的な視点で授業をデザインしていました。

2年生は、チーム活動への要望を話し合っていました。

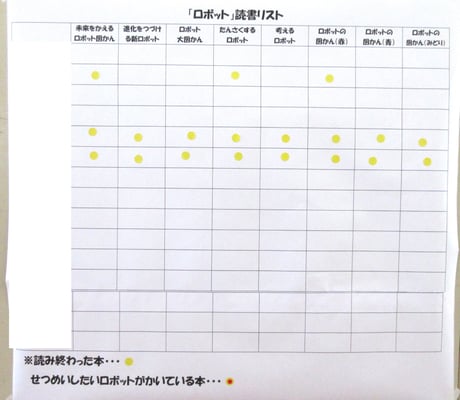

教室には、吉島小スタンダート「並行読書マトリックス表」が

掲示してありました。学校研究が日常化しています。

5年生は、身の回りから円を探し、

円周の長さは直径の長さの何倍かを調べていました。

6年生は、考えることについての3人の筆者の考えを基に、

自分の考えを交流していました。

吉島小スタンダード「全文シート」には、「わたしの読み」が書き込んでありました。ここにも学校研究の日常化を見ました。

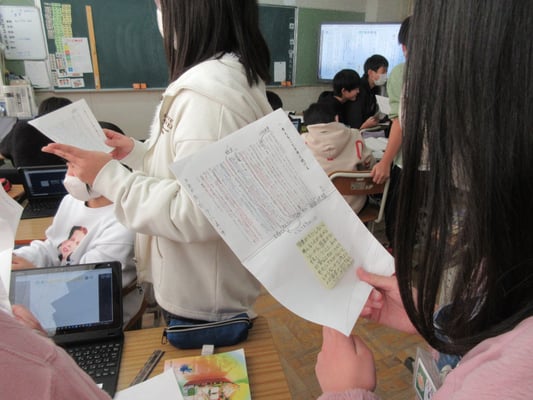

廊下には、国語の学習のゴールの作品が置いてありました。

教科書を使って「学び方」を学ぶ。

令和7年1月24日(金)

本校では、国語科を入り口として、

「主体的に学ぶ子どもの育成」をテーマに研究しています。

研究1年次の今年、吉島小スタンダードができました。

1月22日に紹介した「全文シート」や

本日紹介する「並行読書マトリックス表」などです。

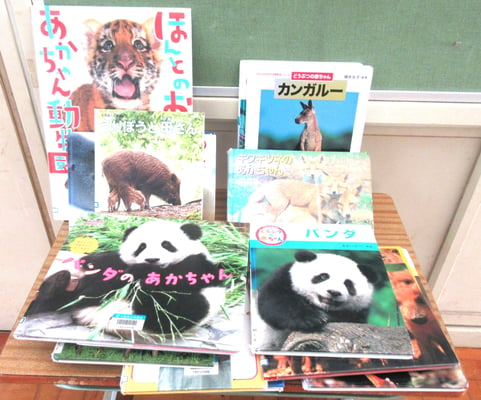

1年生は、教科書で学んだ「読み方」を生かして、

自分が選んだ動物の赤ちゃんの様子を読み取っていました。

右の児童は、カピバラの赤ちゃんの様子を読み取っていました。

並行読書マトリックス表には、縦軸に本のタイトル、

横軸に児童の名前が書いてあります。

誰がどの本を読んで、どんな感想をもったか一目瞭然で、

自分か交流したい人を自分で選んで交流します。

吉島スタンダードが日常的に実践され、積み上がっています。

2年生は「造形あそび」をしていました。

段ボールに入って思いついたことを楽しく作っていました。

4年生教室の廊下には、おもしろい詩が掲示してありました。同音異義語の言葉遊びです。

すごい!こんなに短い時間で氷になった!

令和7年1月22日(水)

わくわく、ドキドキ、理科の実験は楽しいです。

4年生は、水が氷になる過程の観察をしていました。

最初は16℃あった水が、

1分おきにどんどん姿を変えていきました。

5年生は、総合的な学習の時間に、

来年度のチーム活動について話し合っていました。

今の6年生をお手本にして、

さらに自分たちらしさを発揮してほしいです。

6年生の授業は、いつ拝見しても、

子どもたちが前のめりで学んでいます。

「考える」をテーマにして書いた3人の筆者の文章を読み比べ、

自分の考えをまとめる学習でした。

吉島小スタンダードである「全文シート」を活用します。

学校は「授業」が根幹です。

自分を大切に ~薬物乱用防止教室~

令和7年1月21日(火)

学校薬剤師の神尾 優香 先生をお招きし、

高学年を対象に、薬物乱用防止教室を行いました。

5年生には、「喫煙、飲酒防止について」

6年生には、「薬物乱用防止について」

ご講話をいただきました。

自分の健康な体を維持するため、

とても大切なお話をお聞きしました。

興味本位でたばこやお酒や薬物に手を出さないために、

小学生のうちから正しい知識を身に付けることが重要です。

子どもたちは真剣に話を聞いていました。

神尾先生、ありがとうございました。

合意形成のための話し合い、大事です。

令和7年1月20日(月)

4年生が学級会をしていました。

議題は「10歳を祝う会で何をするか」です。

学校は、多様な他者、異質集団が大前提です。

その中で、異なる考えも理解しながら、

折り合いをつけて生活しています。

合意形成のための話し合いはとても重要だと考えます。

2年生は、教室内にある大体1mのものを探して、

実際に長さを測って確かめる学習をしていました。

確かな量感を育てたいものです。

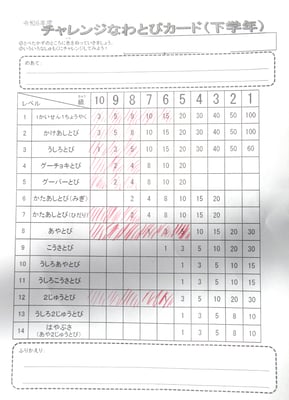

3年生は、なわとびの学習をしていました。

本校では、冬季間の体力づくりとして、

なわとびを奨励しています。

全校生が「なわとびカード」を活用して取り組みます。

オーケストラの生演奏に感動!

令和7年1月16日(木)

低学年が、山形市にある「やまぎん県民ホール」で行われた山形交響楽団特別コンサートに行ってきました。

県の事業で、経費は全て県が負担してくださいました。一昨年に続き2回目です。

チャイコフスキーの「白鳥の湖」やベートーヴェンの「運命」など、

聞いたことがある曲が多く、子どもたちは大喜びでした。

山形県民謡「最上川舟歌」の演奏もありました。

途中、「オーケストラと歌おう」ということで、

今年の学習発表会の全校合唱曲「ビリーブ」を歌いました。

素晴らしいホールで、素晴らしい生演奏。子どもたちは大満足でした。

お家の皆様、おいしいお弁当をありがとうございました。

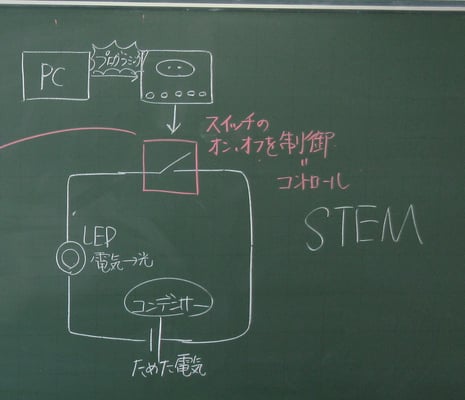

プログラミング的思考力を育てる。

令和7年1月16日(木)

6年生が理科の授業で、

プログラミング学習をしていました。

「プログラミングの技術者を育てるのではなく、

プログラミング的思考力を育てる」

ということは理解してます。

しかし、私はプログラミングの授業実践はありませんし、

授業自体も参観したことがあまりありません。

6年生の授業を興味深く拝見しました。

プログラミングを使って、電気を効率よく使えるもの、

生活に役立つものを作っていました。

人感センサー、明るさセンサーを使っていました。

子どもたちは、「トライ&エラー」を繰り返しながら、

プログラミングしていました。

4年生は雪の中、スキーの学習をしていました。

明日はいよいよスキー教室です。お家の皆様、お弁当のご協力をよろしくお願いいたします。

吉島山でスキー

令和7年1月15日(水)

高学年が吉島山でスキーをしていました。

昨年は暖冬のため積雪がなく、スキー学習ができませんでした。

今年は、幸いにも雪が積もっています。

今週金曜日に米沢スキー場に行く前の慣らしです。

3年生は、理科の学習で、

電気を通すものと通さないものの分類をしていました。

予想を立ててから実験します。

楽しい授業でした。

あいさつが響く学校に

令和7年1月14日(火)

チーム活動の一環で、フレンズチームのみなさんがあいさつ運動を計画してくれました。

朝、チームのみなさんが玄関ホールに立ち、あいさつをしています。

あいさつが上手な子は「あいさつ名人認定証」がもらえました。

私もこんなにすてきな認定証をいただきました。

いろいろ工夫してあいさつ運動に取り組んでくれます。

私たちの合言葉「わくわくする学校」。

さわやかなあいさつも大切な要素です。

一画一画ていねいに ~新春 書き初め大会~

令和7年1月10日(金)

書き初め大会が開かれました。

子どもたちは、心を落ち着かせ、一画一画、心を込めてていねいに書いていました。

年末年始休業中の練習の成果を十分発揮できました。

2月10日(月)の授業参観のときまで、各教室の廊下に掲示します。是非、ご覧ください。

2学期も明日で終了です。

令和6年12月19日(木)

インフルエンザ等の流行もなく、おかげさまで、子どもたちは元気に登校しています。

1年生は、下足箱そうじをしていました。これで、気持ちよく新しい年を迎えられます。

2年生は、国語の学習で、お話作りをしていました。完成したお話は、仲間に読んで聞かせます。

3年生は、体育の学習で、ユニホッケーのゲームを楽しんでいました。川西町の特色ある学習です。

4年生は、国語の学習で、全文シートに自分の読みを記入し、それを基に交流していました。

5年生は、音楽の学習で、名曲「キリマンジャロ」を合奏していました。録画して聴き合い、練習に生かしていました。

6年生は、書写の学習で、書き初めの練習をしていました。一筆一筆、丁寧に書いていました。

学校をきれいにして、新しい年を迎えます。

令和6年12月18日(水)

今週は掃除がんばり週間です。

学校をきれいにして、気持ちよく新しい年を迎えます。

普段の掃除では行き届かないところも、

みんなで力を合わせてきれいにします。

みんなが幸せな気持ちになりました。

令和6年12月18日(水)

ダンスクラブのメンバーによる

ダンスの発表会の第2弾が中間休みに行われました。

昨日のうちに校内放送で予告があり、

たくさんの子どもたちが集まりました。

前回からさらにダンスの技術が高まり、

キレっキレに踊っていました。

ライブ会場さながらに盛り上がりました。

たくさん練習したことが伝わりました。

感想発表が途切れることなく続き、

最後はアンコールの嵐でした。

みんなが幸せな気持ちになりました。

モーニング・ルーティーン

令和6年12月18日(水)

今日も元気に子どもたちが登校してきました。

スクールバスに乗ってきた子どもたちは、

すぐに校舎に入らず、運転手さんを見送ります。

歩いてきた子どもたちは、

ほうきを使って、お互いに雪をはらってあげます。

玄関ホールでは、外で着る上着を脱いでから

2階、3階に上がっていきます。

1、2年生は、職員室にあいさつしてから教室へ向かいます。

あいさつのスキルを身につけるためです。

これが当たり前にできる。

これを続けられることはすばらしいことだと考えます。

崩れるのはあっという間です。

これまでの積み上げに感謝です。

九九の練習をがんばっています。

令和6年12月17日(火)

休み時間になると、

2年生が職員室、校長室にやってきます。

「九九を聞いてください。」

上がり九九、下がり九九、バラバラ。

子どもたちはがんばっています。

すらすら言えると「合格」シールがもらえます。

お家の方も、たくさん聞いてあげてください。

いつもありがとうございます。 ~感謝の会~

令和6年12月11日(水)

今日の朝の活動は感謝の会でした。

調理師の齋藤 久美 先生、髙橋 万里子 先生、

用務員の角田 晃紀 先生に、

子どもたちが「ありがとう」の気持ちを伝えました。

いつも栄養満点のおいしい給食。

いつもきれいに整った学校。

子どもたちのわくわくする学校を支えてくださり、

本当にありがとうございます。

学校全体がしっとりと落ち着いています。

令和6年12月10日(火)

おかげさまで、どの学年もしっとりと落ち着いています。本当にうれしく思います。

1年生は、音楽の授業で、「きらきらぼし」を演奏していました。担任がていねいに個別指導していました。

2年生は、算数の授業で、九九の練習をしていました。友達同士聞き合う。先生から聞いてもらう。頑張っています。

3年生は、算数の授業で、3桁×2桁の筆算の問題を自分で作って、解いて、電卓で答えを確認していました。

4年生は、社会の授業で、課題解決のために資料の読み取りをしていました。必要なときは仲間とつながります。

5年生は、家庭科の授業で、ランチョンマットをぬっていました。糸を通したり、下糸を出したりと、ミシンに慣れるまで大変です。

6年生は、国語の授業で、まとめの感想を書いていました。全文をワンペーパに表示して、縦に線を引いたり、横に線でつないだりし

ながら読んでいくのが「吉島小スタイル」です。「これが私の読み!」と一目でわかります。

みんな大好き、角田さん

令和6年12月9日(月)

休み時間になると、用務員の角田さんの作業場に

子どもたちが集まってきます。

今日は、お絵描きや折り紙遊びです。

子どもたちの作品やあたたかい労いの言葉に包まれ、

角田さんも喜んでいます。

81名の子どもたちを21名の教職員が教え育てています。

栄養のバランスを考えて食べる。

令和6年12月6日(金)

3年生と4年生を対象に、

小松小学校の栄養教諭、長谷部 遥 先生から、

食育指導をしていただきました。

「食べ方レベルアップ作戦」というテーマです。

まず、長谷部先生は、

「赤」「黄」「緑」の食べ物のはたらきについて説明されました。

次に、今日の給食で使われた食材を

子どもたちが仲間分けしました。

子どもたちは、栄養のバランスを考えながら、

毎日の食事をとることの大切さに気づきました。

長谷部先生、ご指導ありがとうございました。

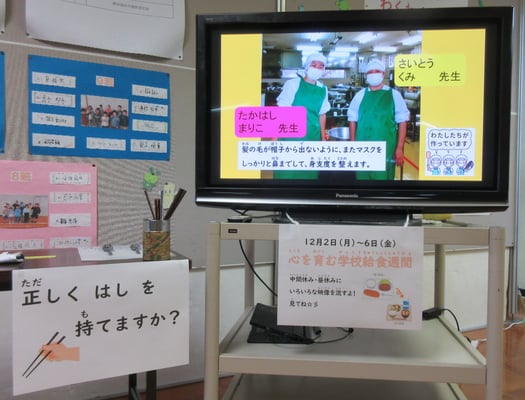

山形の郷土料理献立 ~心を育む給食週間~

令和6年12月6日(金)

今日は「心を育む給食週間」の最終日になります。

山形の郷土料理にちなんだ献立で、にしんの甘露煮、冷や汁、雑煮です。

この期間、玄関前ホールには、給食に関する掲示物がありました。

給食主任の佐藤養護教諭が用意してくれました。

子どもたちが給食に関心をもてるように工夫された掲示に感心しました。

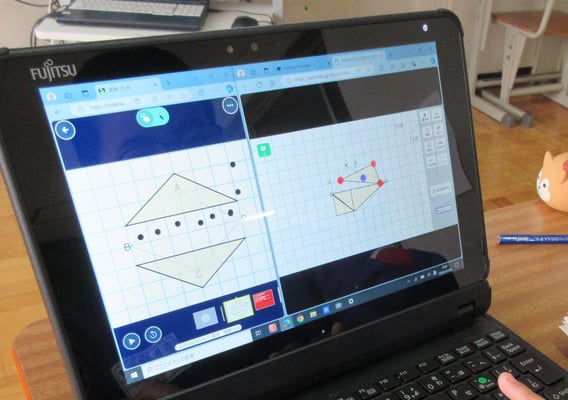

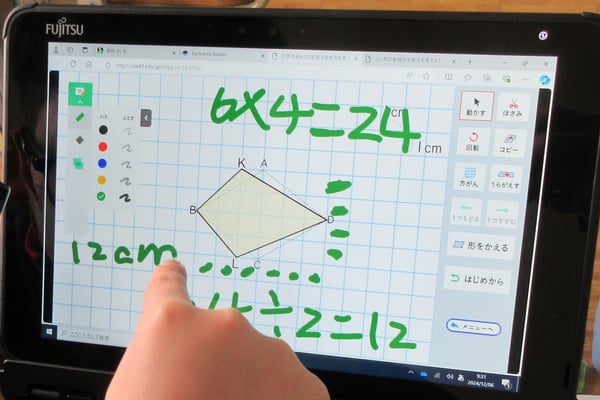

タブレット端末が日常的に机の上にあります。

令和6年12月6日(金)

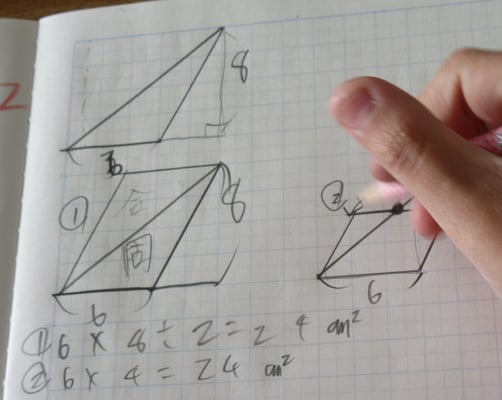

5年生は、ひし形の面積の求め方を考えていました。

図形の学習は、ICT活用が有効的だとつくづく思います。

タブレットの画面上に考えを書く子もいれば、タブレット上で図形を操作しながら考え、説明はノートに書いている子もいました。

自分に合った学び方を自分で選択します。

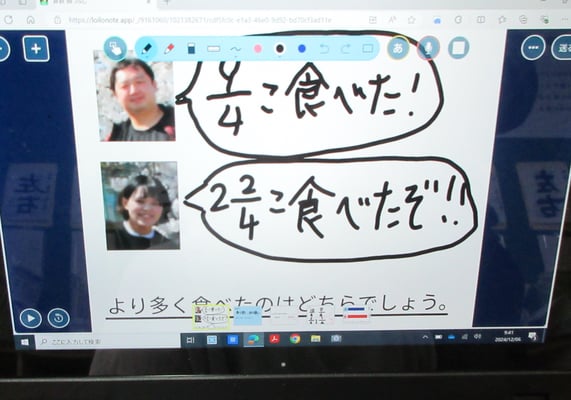

4年生は、帯分数と仮分数の大きさくらべをしていました。

タブレットの画面上に各自自分の考えを書き、電子黒板上に回収し、全体で共有している場面でした。

私が担任時代は、紙に書いて、黒板にはって、みんなを黒板の前に集めて共有していました。

すべてキーボードで文字を打つ子もいれば、

活字はキーボードで打って、分数だけ手書きにしている子もいました。

育てたサツマイモでプリンを作ったよ。

令和6年12月6日(金)

2年生が、生活科で育てたサツマイモを使ってプリンを作りました。

教えてくれた先生は、島貫由実 様、小野加代子 様です。

地域コーディネーターの遠藤美喜子さんからもお手伝いいただきました。

料理は算数だなあとつくつぐ感じました。

「つぶしたサツマイモは全部で何グラムかな?」

「牛乳を900ml用意してください。」

子どもたちははかりを使って重さを測り、たし算を始めます。

「計量カップに900ml入れればいいのかな?」

「1リットルの牛乳パックから100ml測って、先生に返せばいいのかな?」

子どもたちはいろいろ考えながら作っていました。

二品を同時進行で調理する。

令和6年12月5日(木)

6年生が調理実習をしていました。

出来上がりの時間がそろうように、

二品を同時進行で調理するというねらいです。

手順と役割分担を確認して、早速作り始めました。

さすが6年生、手際がいいです。

材料には加工食品を使うというしばりがあります。

サラダうどん、チャーハン、フルーツサンドなど、

私が担任時代、経験したことのないものもありました。

とても楽しい調理実習になりました。

石川県応援献立 ~心を育む給食週間~

令和6年12月5日(木)

今日は石川県の郷土料理の給食でした。

ぶりの揚げ照り、めった汁、かつお節とちりめん入りおひたし。

めった汁とは、豚汁のジャガイモの替わりにサツマイモが入っているお汁でした。

担任以外の先生が教室に訪問して食べました。

私も6年教室を訪問しましたが、担任時代を思い出しながら、楽しく会話がはずみました。

考え、議論する道徳

令和6年12月4日(水)

1年生が道徳の学習をしていました。

うさぎさんがニンジン畑を見ています。

「おいしそうだなあ。食べたいなあ。」

そこには「はたけにはいるな」という看板が立っています。

みんなならどうする?

子どもたちは、「はいってたべる」、「はいらない」、その中間、

自分の名前が書かれた磁石をはりました。

そこからが「考え、議論する道徳」です。

「ルールは守るべきだ」、「人の物をとってはいけない」など、

子どもたちは頭では分かっています。

しかし、それができない状況、人間の弱さ、

子どもたちは考え、議論します。

昔なつかしい献立 ~心を育む給食週間~

令和6年12月4日(水)

今日の献立は、昭和30年から40年代の献立でした。

コッペパン、豚肉のケチャップ和え、カレー汁、酢の物。

今日のケチャップ和えは、豚肉とレバーでしたが、

当時はクジラ肉を相当食べました。

牛乳も脱脂粉乳で、あまりおいしくありませんでした。

多様な表現、考えにふれられるから楽しい

令和6年12月4日(水)

学校は多様な他者の集まりであり、異質集団が大前提です。

当然、子どもたちの表現も考えも多様です。

だから、異質集団で学ぶことは楽しいのです。

2年生と3年生は読書感想画を描いていました。

同じ物語を読んだのに、感じ方は多様で、表現も多様です。

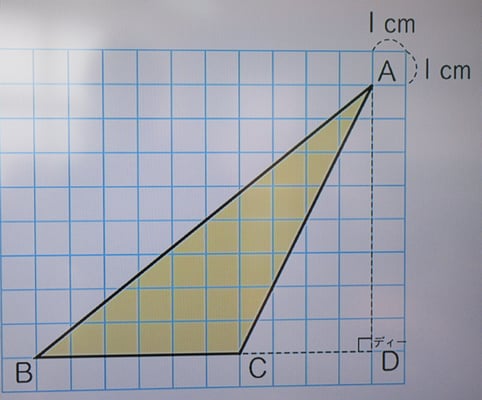

5年生は、高さが外にくるタイプの三角形の面積の求め方を考えていました。

多様な考えを出し合って、自分と違う考えも受け入れます。自分の考えの価値にも気づけます。

なかよし交流給食 ~心を育む給食週間~

令和6年12月3日(火)

今日は、2つの学年が一緒に食べる「なかよし交流給食」でした。

1年生と4年生、2年生と3年生、5年生と6年生が一緒に食べました。

川西町産の紅大豆が入ったコロッケが出ました。

調理師さんも交えながら、みんなにこにこ笑顔でした。

給食のはじまり献立 ~心を育む給食週間~

令和6年12月2日(月)

今週は「心を育む給食週間」です。

今日は、鶴岡市で全国初の給食が提供された当時の献立から、

塩おむすび、ますの塩焼き、菜っ葉煮の献立でした。

子どもたちはラップにのせたご飯を、各自おにぎりにして食べました。

音楽づくり

令和6年12月2日(月)

1年教室では、

絵から思い浮かべた音を組み合わせて、

音楽づくりを楽しんでいました。

こんなに難しい学習を1年生がやっていることに

私は正直驚きました。

ぽんぽん、ちゃぽん、じゃらじゃら…

絵から生まれる音楽を楽しんでいました。

実体験と行き来しながら

令和6年12月2日(月)

6年教室では、大がかりな理科の実験が行われていました。

なぜ、実験用てこがつり合っているのか?中心からの距離と重りの数の関係で説明していました。

その後、導入時にやったてこの実験を改めてやってみて、実体験を伴った授業が展開されていました。。

おいしい豚肉をいただきました。

令和6年11月29日(金)

今日は「いい肉の日」です。

川西町で育った豚肉を無償提供していただきました。

今日の献立は「豚丼」。

やわらかくて、とってもおいしい豚肉でした。

担任が出張のため不在の6年教室。

あまりのおいしさに、担任の分の豚丼もほおばる男の子です。

本当にありがとうございました。

吉島の地域づくりについて

令和6年11月29日(木)

4年生が、総合的な学習の時間に、

吉島地区交流センターに取材に行ってきました。

テーマは、吉島地区の特色や地域づくりについてです。

「吉島地区のいいところはどこですか?」

「他の地域に誇れるものはどんなことですか?」等、

子どもたちのたくさんの質問に、

髙橋事務局長さんが、ていねいに説明してくださりました。

子どもたちはよく聴き、熱心にメモを取っていました。

ご協力ありがとうございました。

ようこそ、グラント ケネス先生

令和6年11月26日(火)

今日から新しいALTの先生がいらっしゃいました。

グラント ケネス先生です。

一緒に楽しく英語の学習をしましょう。

6年生の授業を拝見しました。

先生が4人いて、とてもきめ細やかな指導体制でした。

川西町は英語学習に力を入れている町です。

縦割り班がなかよくなるために

令和6年11月26日(火)

児童会のフレンズチームが、縦割り班遊びを計画してくれました。

後期の縦割り班がますますなかよくなれるようにです。

ロング昼休みの時間に、「だるまさんがころんだ」をしました。

みんなの笑顔がいっぱいでした。

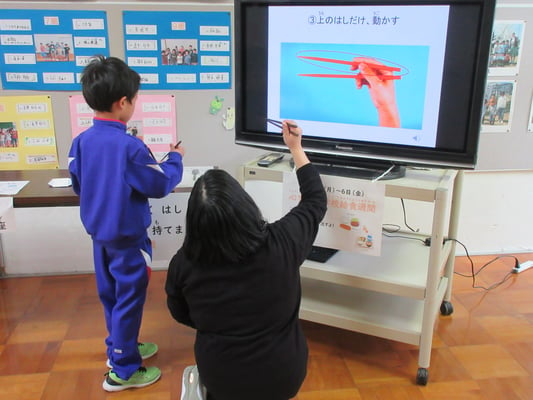

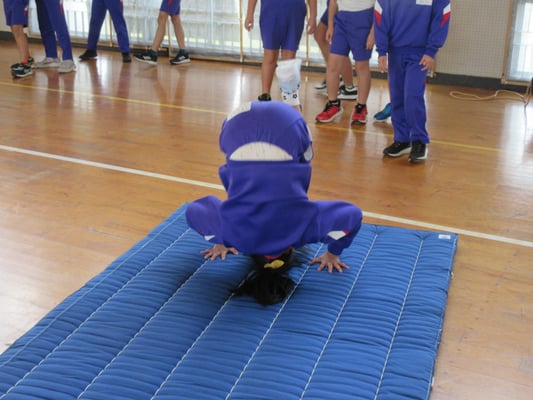

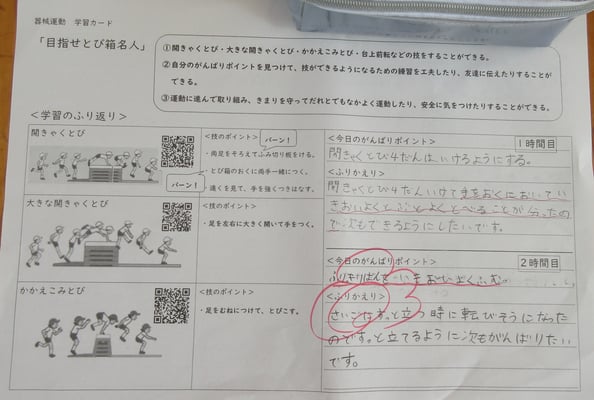

体の動きを段階を追って身に付ける。~跳び箱運動~

令和6年11月25日(月)

体育館で3年生が跳び箱運動を学習していました。思わず見入ってしまいました。

今日は台上前転の学習でした。

いきなり跳ばせても、子どもたちは怖くて跳べません。

そのことがけがにつながってしまいます。

川崎教諭は、段階を追って動きを身に付けることができるように、場の設定を工夫していました。

ICTを活用し、跳び方のイメージを持てるような手立ても行っていました。

単元のゴールまで見通せるような学習カードの活用もすばらしかったです。

今年度最後の読み聞かせ会

令和6年11月25日(月)

今年度、最後の読み聞かせ会がありました。

ご協力いただいた方は、

近野ユキ子 様、村岡紀恵子 様、島貫由実 様、

石川ひろみ 様、尾田けい子様、金原美智子 様です。

朝からすてきなプレゼントになりました。

今年度、全部で7回の読み聞かせ会がありました。

ご協力いただきましたみなさま、

連絡・調整いただいた地域コーディネーターの遠藤美喜子さん、

大変ありかとうございました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

また、尾田けい子 様より、きれいなお花を生けていただきました。

いつも本当にありがとうございます。

楽しかった!ユニホッケー交流大会

令和6年11月24日(日)

コロナ明け、久しぶりのユニホッケー交流大会でした。

本校からは3チームがエントリーしました。

チーム名は、

「ストロング吉島」、「めざせ天下統一」「勝つぞ!吉島」です。

子どもたちは、これまでの練習の成果を出し切り、

充実感に浸っていました。

送迎、応援をしていただきましたお家の方々に

心より感謝申し上げます。

みなさん、おつかれさまでした。

勝っても、負けても、楽しくやろう!

令和6年11月22日(金)

6年のキャプテン、遠藤大飛さんのこの言葉で練習会を閉じました。

24日(日)は、コロナ明け、久しぶりに行われるユニホッケー交流大会です。

保護者の皆様、お子さんの送迎、大会の応援、よろしくお願いいたします。

多様な仲間とかかわって学ぶ楽しさ

令和6年11月22日(金)

学校は多様な仲間が集うこと、異質集団が大前提です。

子どもたちは、共感と軋轢、リアルな人間関係の中で、毎日学び合っています。

1年生は、アサガオのつるを使って、クリスマスリースを作っていました。コツをお互いに伝え合っていました。

2年生は、跳び箱遊びを楽しんでいました。遊びの中で、手を着く位置や腰を高く上げることの感覚をつかんでいました。

3年生は、図書室で読書の時間でした。読書は心の栄養です。

4年生は、国語の説明文を読み、筆者から学んだテクニックを使って、今度は自分で説明文を書いていました。

5年生は、社会科のテスト中でした。私は、静かに通り過ぎました。

6年生は、調理実習の計画を立てていました。2品を同時進行で作るという難しい調理に挑戦します。

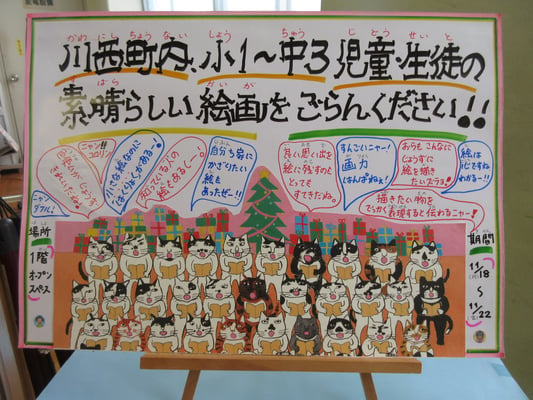

想いがつまったすてきな絵画です。 ~町児童生徒絵画展~

令和6年11月21日(木)

芸術の秋。

町児童生徒絵画展が本校で開催されています。

5年生と6年生が鑑賞会を行っていました。

作者の想いを想像したり、

絵画を見て感じたことを伝え合ったりしていました。

おいしいお米をありがとうございました。~つや姫給食~

令和6年11月20日(水)

かわにしオーガニックビレッジ推進協議会様より

川西町産の「つや姫」を御提供いただきました。

川西町の農家さんが、化学肥料と農薬を使わずに、

大切に育てた特別なお米だそうです。

普段食べているお米の値段の1.5倍するお米だそうです。

おいしいお米に、みんな笑顔になりました。

ありがとうございました。

一緒に手づくりおもちゃで遊ぼう。

令和6年11月18日(月)

2年生が生活科の学習で作ったおもちゃを使って、

1年生と一緒に楽しく遊んでいました。

松ぼっくりやどんぐりなど

秋の実を使って作ったおもちゃが多かったです。

1年生にとっては、

来年になったらこんな学習をするんだあという見通しをもつことができ、

異学年交流はとても大切な学びの場であると考えています。

笑顔と歓声に包まれていました。

思いやりの心で ~6年 認知症サポーター講座~

令和6年11月15日(金)

町の健康福祉課・介護支援グループの皆様をお招きし、

6年生を対象に認知症サポーターを開きました。

寸劇を交えながら、認知症への理解を深めました。

子どもたちの感想を紹介します。

・私にもおじいちゃんとおばあちゃんがいるので、

今回、認知症のことを知ることができてよかったです。

認知症の人を見かけたら、やさしく声をかけてあげたい

と思いました。

・認知症の人は心が複雑になることが分かったので、

困っている人がいたら助けてあげたいです。

大切な学びができました。

ありがとうございました。

カラフルゆで野菜サラダを作ろう。

令和6年11月12日(火)

5年生が調理実習をしていました。

キャベツ、ブロッコリー、にんじん、卵をゆでて作る「ゆで野菜サラダ」です。

指を切らないように猫の手のようにして、上手に野菜を切っていました。

ブロッコリーの芯の部分も捨てずに、薄く切って使っていました。

手際よく料理をする姿に感心しました。

ライフチームが、「健康」標語コンテストを計画してくれました。

虫歯やけが、かぜ予防のための標語になります。

読書の秋 ブックトークを楽しむ。

令和6年11月12日(火)

中学年のブックトークがありました。

町立図書館から

飯沼 彩紗 様 と 松井 秀子 様がお越しくださいました。

子どもたちは講師の方の巧みな語りに、

どっぷりと本の世界に浸ることができました。

本当にありがとうございました。

演技についてアドバイスし合う。

令和6年11月5日(火)

1年生教室です。

自分たちの劇を動画に撮って、

それを見ながら、演技についてアドバイスし合っていました。

犬と猫のしぐさの違いが的確で、

とても感激しました。

みんなで協働し、いいものを創り上げてください。

お家の人にいい顔を見せようね。

令和6年11月5日(火)

学習発表会が、いよいよ今週金曜日に迫ってきました。

今日の朝の活動の時間に、

全校合唱のときのひな壇への並び方を確認しました。

お家の人にいい顔を見せて歌います。

体育館から元気な声や音楽が校長室まで聞こえてきます。

わくわくしてきました。

当日までのお楽しみにしています。

お家の方々、地域の方々、お待ちしております。

授業がわくわく!

令和6年10月29日(火)

教室を回っていると、

教室が子どもたちの笑顔と歓声に包まれていて、

とてもうれしく思います。

1年生は算数で、「13−9」の計算の仕方を、

ペアで説明し合っていました。

対象を指さしながら説明することを大切にしています。

2年生は国語で、おもちゃの作り方を説明するための

文章表現の工夫を読み取っていました。

3年生は算数で、身の回りの物の重さを測っていました。

見当をつけてから計測することを大切にしていました。

4年生は理科で、空気鉄砲で遊んでいました。

遊びを通して、空気は縮むということを実感していました。

5年生は、学習発表会で使用する小道具を作っていました。

感心したことは、トイレットペーパーの芯を使って

竹を表現していたことです。

6年生は外国語で、世界とのつながりについて自分たちのグループが調べたことを英語で説明していました。

さらに美しい歌声が響いています。

令和6年10月29日(火)

音楽朝会がありました。

今日も学習発表会の全校合唱の練習をしました。

今日は曲の出だしの言葉をはっきりと歌うことを意識しました。

教室でも歌っているので、さらに美しい合唱になりました。

今年は、全校生をステージに上げ、

お家の人に顔が見える形で合唱を披露します。

たくさんのお家の方、地域の方にご参加いただきたいです。

朝からすてきなプレゼント

令和6年10月28日(月)

読み聞かせがありました。

低学年は淀野 洋子 様、中学年は近野 ユキ子 様、高学年は川西町昔語りの会 齋藤 はる美 様です。

子どもたちは物語の世界を豊かに想像しながら聞き入っていました。

本当にありがとうございました。

水が家庭に届くまで ~4年生・社会科見学~

令和6年10月25日(金)

4年生が社会科見学で、水窪ダムと笹野浄水場に行ってきました。

さわやかな秋晴れで、水窪ダム周辺の風景がとってもきれいでした。

大きなパネルを使いながら、ていねいに説明していただきました。

笹野浄水場では、ダムの水が飲み水になるまでの過程を

パワーポイントの資料をもとに説明していただきました。

濁った水に2種類の液体を入れて、

泥を固め、ろ過する実験も見せていただきました。

水道水はただではありません。

お金を払って買っているものです。

「水を大切に」というメッセージもいただきました。

吉島とのちがい発見 ~2年生・米沢たんけん~

たくさんの感動、私は幸せです。

令和6年10月23日(水)

校長の醍醐味は、子どもたちと教職員のよさを発信できることにあります。

今日は特に感動することが多く、発信したい話題がたくさんありました。

5年生が「おいしいお茶を入れたので、飲みに来てください。」と職員室に招待に来てくれました。

早速、家庭科室に向かいました。

黒板には、おいしくお茶を入れる手順とポイントが書いてありました。

マラソン発表会の後だったので、のどが渇いて、とてもおいしかったです。

6年生の算数の授業はお見事でした。

データの活用について、これまで学習したことを生かしてデータ処理を行い、結果と考察をプレゼンしていました。

「家庭学習時間」や「睡眠時間」などのアンケートに基づいていました。

ここでもアナログとデジタルを併用していました。

その手段を選択するのは子ども自身です。

3年生は合奏をし、動画に撮っている場面でした。

「校長先生、コンサートにようこそ」と迎えられました。

とってもすてきな演奏でした。

1年生は、校庭で秋探しをしていました。

「校長先生、見て。」と探した秋を見せてくれました。

吉島小には、81名の子どもたちと21名の教職員が、毎日楽しく暮らしています。

学習発表会に向けて準備が始まりました。

令和6年10年23日(水)

5年生は、体育館で台本を読み合い、

観客に届く声の大きさを確認し合っていました。

2年生は、劇で使う小道具を作っていました。

かわいいお面が並んでいました。

4年生は、劇の役割を決めていました。

学校は「社会の縮図」と言われています。

多様な他者、異質な集団の中で合意形成を図るという

とても重要な学びの場面でした。

自分の主張を伝えつつも、どこかで折り合いをつけていく。

話し合いの様子を観ていて、

子どもたちは共感と軋轢、

リアルな人間関係の中で育っていることを実感する場面でした。

甘くておいしいね。~1年生・さつまいもパーティー~

令和6年10月23日(水)

1年生が生活科の学習で栽培したさつまいもを使って

さつまいもパーティーをしました。

お家の方のご協力も得ながら、

さつまいもギョウザとスイートポテトを作りました。

包丁で皮をむいて切る作業はお家の人にやってもらいました。

ゆで上がったさつまいもをつぶし、

バターや牛乳、砂糖を加えました。

とってもいい香りが漂いました。

ギョウザの皮に包む作業と、

スイートポテト用に丸くまるめる作業が楽しそうでした。

職員室にもいただきましたが、

甘くてとってもおいしかったです。

お家の方々、おつかれさまでした。

ありがとうございました。

デジタルの時代に、あえてアナログ

令和6年10月22日(火)

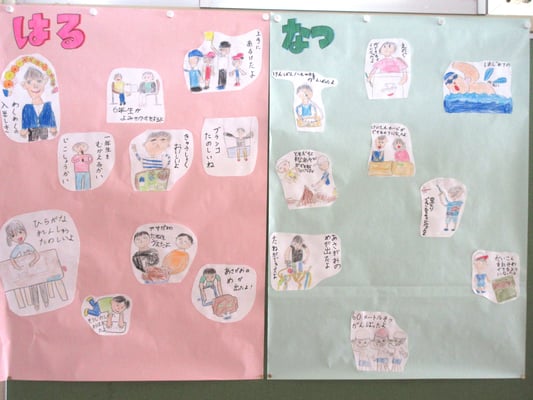

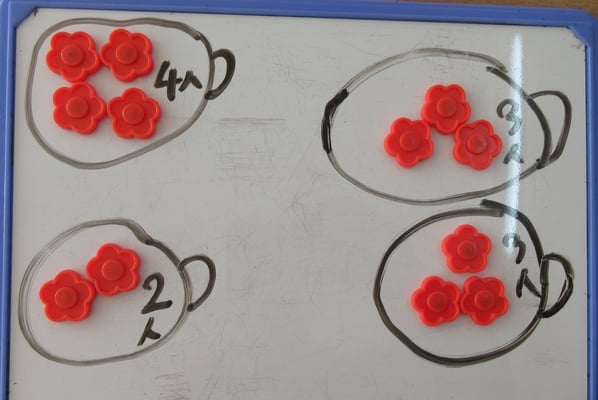

2年生のかけ算の学習では、徹底しておはじきの操作をしています。

かけ算の世界を「○このまとまりが、△つ分」としっかりと捉えてほしいからです。

九九の練習が始まりましたら、お家の方からもご協力をよろしくお願いいたします。

3年生では国語「ちいちゃんのかげおくり」の学習をしていました。

わからない言葉と出会ったら、スマホで検索して調べる時代ですが、

授業では国語辞典を使って調べます。

紙のよさは、その言葉だけでなく、その周辺の言葉の意味にもふれられることにあります。

調べた言葉のページにはふせんが貼られていました。

ご家庭の協力に感謝です。

令和6年10月22日(火)

1年生の教室に入った瞬間、

私のテンションが上がりました。

子どもたちの机の上に、箱がたくさん積んであったのです。

1週間前からご家庭に呼びかけ、

たくさんの箱を集めていただいたそうです。

これだけあれば、

子どもたちの「なかまわけ」への意欲が高まります。

四角、三角、まる、転がる…

子どもたちは、自分がやった分け方の視点を説明しています。

ご家庭の協力があってこその授業です。

ありがとうございました。

令和6年10月24日(木)

出発式の中で、私は次のように話しました。

「吉島とのちがいをたくさん見てきてください。いろいろな人のお話をしっかり聞いてきてください。」

1学期は吉島たんけんでしたが、今度はもっと大きな街、米沢たんけんです。

小松駅で切符を買って電車にのりました。

米沢市内では、スーパーマーケットで買い物体験、伝国の杜と児童会館見学をしました。

会計は無人レジにチャレンジしました。

小松駅では、窓口で切符を買いましたが、帰りの米沢駅では、機械で買いました。

「楽しかったよ!」と無事に、元気に帰ってきました。

学び舎を自分たちできれいにする。

令和6年10月21日(月)

子どもたちと教職員で、校舎の床にワックスをかけました。

まずは、子どもたちと一緒にていねいに水拭きし、

下校後に、教職員でワックスがけをしました。

学び舎を自分たちの手できれいにしました。

太陽のパワーはすごい!

令和6年10月21日(月)

理科の授業は天気に左右されることがあります。

3年生が屋外に出て、理科の授業を2時間続けてやっていました。

日光を虫眼鏡を使って集め、黒い画用紙に穴をあける学習と、

鏡を使って日光を反射させながらリレーをする学習です。

今日はさわやかな秋晴れ、チャンスです。

子どもたちは歓声を上げながら、楽しく学習していました。

アナログとデジタル、どっちもいい!

令和6年10月17日(木)

2年教室では、かけ算の授業が行われていました。

今までは「合わせて」いくつの世界でした。たし算です。

初めて「みんなで・全部で」いくつの世界に入りました。

1つのまとまりの数がバラバラだとかけ算が使えません。

それをかけ算が使える世界に直すのです。

子どもたちはおはじきを使って具体的に操作していました。

従来から行われているアナログな手法ですね。

6年教室では、織田信長と豊臣秀吉の業績を

タブレットを活用してまとめ、

どちらがより優れているのか、考えを交流していました。

デジタルな手法ですね。

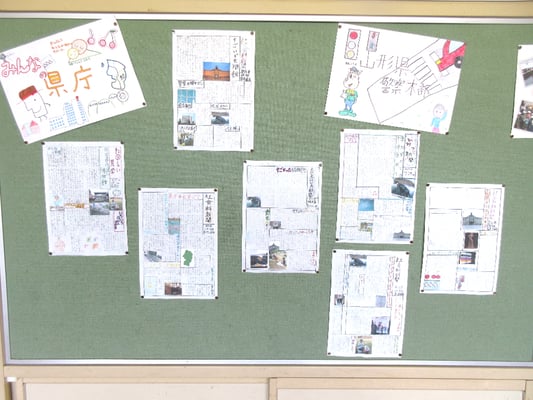

3年生と4年生は、社会科見学で学んだことを

手書きで新聞にまとめていました。

6年生は、修学旅行で学んだことをタブレットで新聞にまとめていました。

アナログもデジタルも、どっちもいいです。

さわやかな歌声が響きました。

令和6年10月16日(水)

音楽朝会がありました。

11月の学習発表会・全校合唱曲「ビリーブ」を歌いました。

音楽主任よりポイントを2つ指導しました。

曲の盛り上がりを意識すること、

最後は7拍しっかり伸ばすこと、です。

子どもたちはゆったりとした曲を

のびやかに、気持ちよく歌っていました。

朝からとてもさわやかな気持ちになりました。

親子でスポーツの秋を楽しみました。~2年生・学年行事~

令和6年10月12日(土)

2年生の学年行事が吉島小学校体育館で行われました。

スポーツの秋にふさわしく、親子でユニホッケーを楽しみました。

スポーツでお腹をすかせ、お昼ご飯は、山形の秋の味覚・芋煮を食べました。

天気がよく、気持ちのいい休日を親子で過ごすことができました。

見頃を迎えたダリア園 ~1年生ダリア園遠足~

令和6年10月11日(金)

1年生がダリア園に遠足に行きました。

「とっても楽しかったよ!」の声に

私もとってもうれしくなりました。

「校長先生、見て。」

ダリア園でスケッチしたダリアの絵を見せてくれました。

みんなたいへんよく描けていました。

天気がよくて、本当によかったです。

課題解決のための方法は自分で選択します。

令和6年10月11日(金)

6年生が社会の学習で、豊臣秀吉の業績について調べていました。

子どもたちは仲間と一緒に、教科書や資料集、インターネットなどで調べています。

先生に聞くことも解決手段の選択肢の1つです。

例えるならば、みんなで頂上を目指すも、登山道は様々です。

朝からさわやかな秋晴れ、実りの秋です。

令和6年10月11日(金)

すっきりとした秋晴れです。

学校のダリアが鮮やかです。

グラウンドわきの銀杏の木や柿の木には、

果実がたわわに実っています。

高学年が体育の学習で、ハードル走をしていました。

自分に合ったハードルの高さを選んで走ります。

リズム、スビート、みんな楽しそうに走っていました。

体育館では、3年生がタッチリレーをしていました。

体力テストで使用するシャトルランの音楽に合わせて

リレーをしているのを初めて見ました。

最初はゆっくりなのですが、

だんだんスビートが上がってきます。

それをリレーとしてやっているので、

楽しく、持久力の向上につながります。

いろんな子が集って学び合う、それが学校です。

令和6年10月10日(木)

私は教室を回って、子どもたちが学び合っている姿を見るのが大好きです。

1年生は音楽の学習で、鍵盤ハーモニカを演奏していました。半年でこんなに上手に演奏できることが驚きです。

2年生は図工の学習で、新聞紙や紙袋をぐしゃぐしゃに丸めて、何に見えるか想像をふくらませて作品を作っていました。

3年生は国語の学習で、ローマ字入力の練習をしていました。ずっと使う大切なスキルです。

4年生は社会の学習で、川西町の文化財について調べていました。パワーポイントを使ってまとめ、プレゼンをします。

5年生は外国語の学習で、英語で道案内をしていました。教科担任制を導入していますので、4年担任の三浦教諭が授業をします。

6年生は国語の学習で、「みんなが安心して過ごすために」という議題で討論会をしていました。建設的な意見がたくさん出ていまし

た。まずは6年生がお手本を示す、という意見にたのもしさを感じました。

学級は異質な集団であることが大前提です。いろんな子が共感と軋轢、リアルな人間関係の中で学び合っています。

マラソンウィークが始まりました。

令和6年10月9日(水)

今日からマラソンウィークが始まりました。

昨日の雨のために、グラウンドが使えませんでしたので、

体育館を走りました。

自分のペースで、楽しく長い距離を走ります。

仲間とおしゃべりをしながらでもOKです。

長距離走が好きで、得意な子もいます。

あまり好きではなく、苦手な子もいます。

いろんな子がいて当たり前です。

大切なのは、まずはやってみることです。

吉島っ子のいいところは、仲間を温かく応援できるところです。

見ていて本当に気持ちがいいです。

先生方も、子どもたちを励ましながら、

一緒に楽しく走っている姿もいいです。

人権って何だろう?

令和6年10月8日(火)

5年生を対象に人権教室が開かれました。

講師は、人権擁護委員の平 善昭 様 です。

「人権って何ですか?」の問いかけに、

子どもたちは顔を見合わせ、

「人の権利?」と自信なさげにつぶやきました。

人権とは、人間らしく生きる権利と教えていただきました。

自分が人間らしく生きると同じように、

他の人も人間らしく生きられるようにすることが大切であることを学びました。

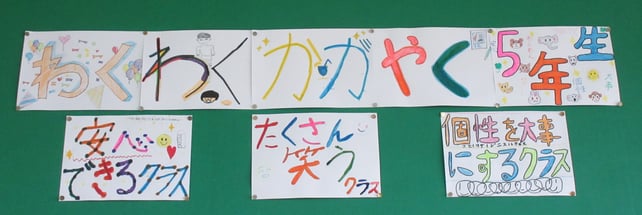

ふと、教室に掲示されている学級目標が目に留まりました。

まさに自他の人権を守ることにつながるなあと思いました。

スポーツの秋 持久力の向上のために

令和6年10月7日(月)

校長室からグラウンドがまっすぐに見えます。

「がんばれ!」「心燃やせ!」

子どもたちの声援に誘われて、グラウンドへ出ました。

3年生が体育の授業で長距離走をしていました。

苦しくとも歩かないで最後まで走る姿。

先に走り終えた男の子が、一緒に走っている姿。

走り終えた女の子に、水筒を持ってきて渡す男の子の姿。

本当にすばらしいです。

「非認知能力」が大切だと言われています。

最後までやり抜く力、感情をコントロールする力、多様な他者とのコミュニケーション能力 など

まさに学校は「非認知能力」を育てる場であることを再認識しました。

後期のたてわり班顔合わせ会

令和6年10月7日(月)

中間休みに、後期のたてわり班顔合わせ会がありました。

上の学年は下の学年をやさしく面倒を見る。

下の学年は上の学年の言うことをきく。

地域の中で子どもが少なくなっている中、

学校の教育活動で行う異学年交流は重要であると考えます。

まず、班ごとに円くなって自己紹介をしました。

次に、縦割り班ごとに遊びました。

だるまさんが転んだ、ハンカチ落とし、伝言ゲーム。

体育館いっぱいに、笑顔と歓声があふれました。

朝からすてきなプレゼントです。~絵本の読み聞かせ~

令和6年10月7日(月)

さわやかな秋空です。

川西町はダリアが見頃を迎えています。

本校の庭にも、きれいなダリアが咲き、

子どもたちやお客様をあたたかく迎えています。

今日は朝からすてきなプレゼントがありました。

絵本の読み聞かせです。

ご協力いただいた方は、

島津 明香 様、髙橋 弘子 様、島貫 由実 様、金原 美智子 様です。

終了後には、髙橋 弘子 様より、お花を生けていただきました。

いつも本当にありがとうございます。

1年生と絵を描きました。

令和6年10月4日(金)

秋は公開研究発表会の季節です。

他校に学ぼうと、先生方には積極的に参加を促しています。

担任が学級を空けたときは、校長も含め、

担外で授業を進めています。

今日は1年生担任が研修に出ましたので、

私が1年生の図画工作の授業をしました。

「お空とおはなばたけをかこう」というテーマです。

まず、クレヨンを使って画用紙を空と畑に分けます。

次に、畑を好きなように分けていきます。

空に雲を描いたり、太陽を描いたりは自由です。

あとは絵の具を使って色をぬりました。

色づくりのおもしろさを感じながら、

子どもたちは自由にお花畑をそめていきました。

楽しい時間をありがとうございました。

ブックトークがありました。

令和6年10月4日(金)

高学年のブックトークがありました。

講師は、金子 聡子 様、佐藤 満徳 様です。

子どもたちはお二人の朗読に聞き入っていました。

読書の秋。

読書に親しみ、豊かな心と多様な見方・考え方を育ててほしいです。

ありがとうございました。

収穫の秋 ~稲刈り・さつまいもほり~

令和6年10月2日(水)

朝からさわやかな秋晴れです。

今日は、3年生と5年生が稲刈り、1年生がさつまいもほりをしました。

田植えのときと同じように、

農業振興協議会長 鈴木喜一様、JA青年部吉島支部の皆様、吉島地区老人クラブの皆様 にご協力をいただきました。

あんなに緑色だった田んぼが、黄金色に輝いています。

鎌の使い方をご指導いただいた後、子どもたちは楽しそうに稲刈り体験をしました。

刈った稲を束ねる作業に手こずっていました。

1年生は、土の中から現れた大きなさつまいもに大喜び。

「焼き芋にしようかな?」「スイートポテトもいいね。」会話がはずみました。

みなさん、お疲れさまでした。

まるでライブ会場、ダンスクラブ発表会

令和6年10月2日(水)

ダンスする子どもたちと観る子どもたちの一体感。

体育館はライブ会場さながらでした。

子どもたちの思いを実現することができてよかったです。

ある日のクラブ活動。

私がダンスクラブの活動の様子を見ていると、

「校長先生、全校生にダンスを発表する機会をください。」

ダンスクラブのみなさんから要望がありました。

「もちろんです。楽しみです。」

私は即答しました。

わくわくする学校は自分たちがつくる!

吉島小に暮らす子どもたち81名、先生たち21名、

みんなが笑顔になる時間をありがとうございました。

飛び入りでソロでダンスを披露した男の子。

最後はみんなで「ウルトラソウル」を歌いました。